Critique de livre

Personne ne peut s’effondrer : un mémoire

Par Sarah LaBrie

Harper : 224 pages, 27,99 $

Si tu acheter des livres lié sur notre site, le Times peut gagner une commission de Bookshop.org, dont les frais soutiennent les librairies indépendantes.

Critique de livre

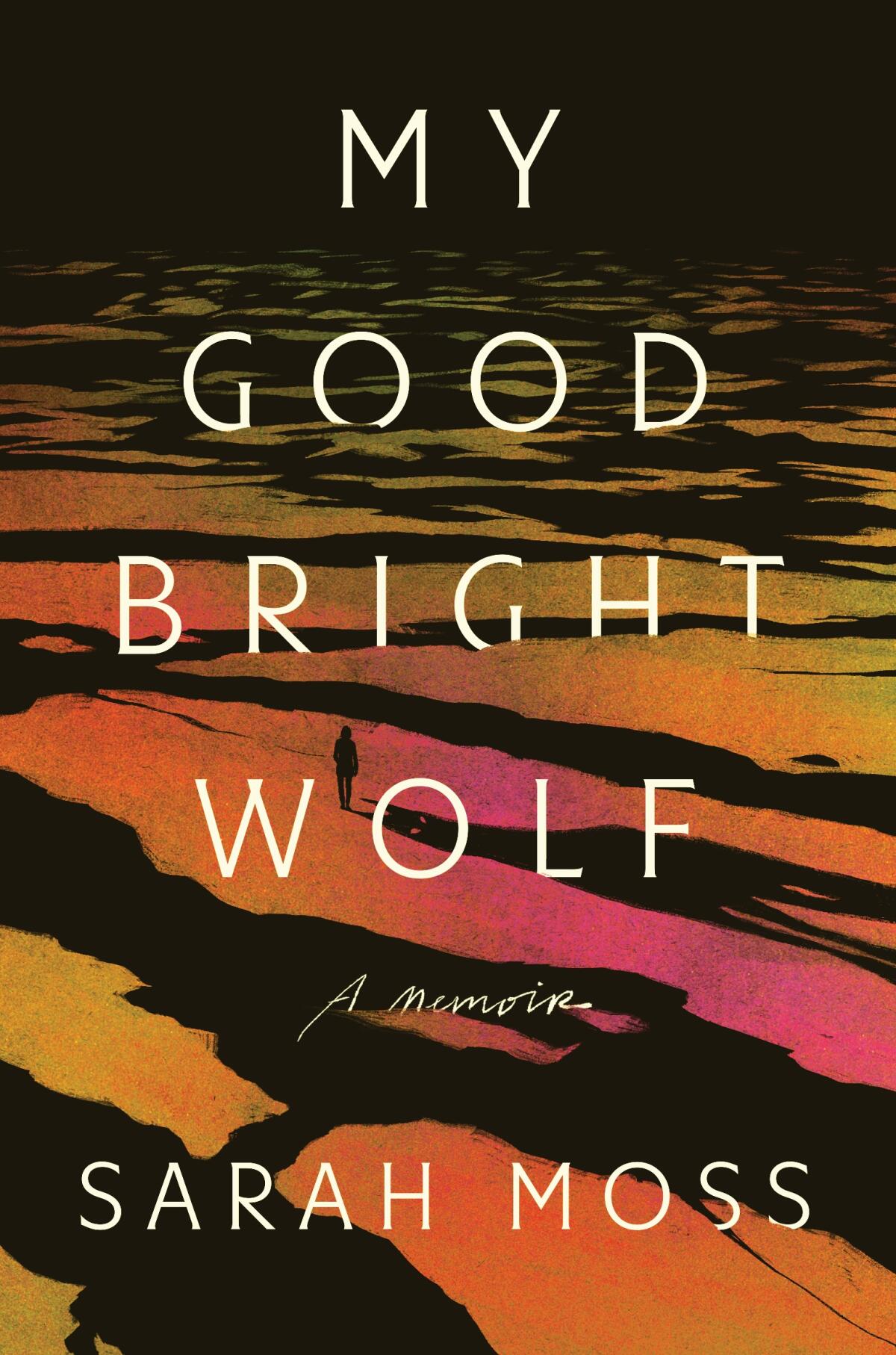

Mon bon loup brillant : un mémoire

Par Sarah Moss

Farrar, Straus et Giroux : 320 pages, 28 $

Si tu acheter des livres lié sur notre site, le Times peut gagner une commission de Bookshop.org, dont les frais soutiennent les librairies indépendantes.

Dans deux mémoires extraordinaires, Sarah LaBrie et Sarah Moss racontent la façon dont la maladie mentale creuse des canyons et des gouffres dans une vie. Pour les deux femmes, le don d’écrire était assorti de conditions : les brins d’ADN qu’elles portent de parents mentalement instables. Pour LaBrie, les craintes d’une maladie mentale héréditaire ont limité sa créativité fulgurante. Pour Moss, une enfance difficile s’est manifestée par une anorexie potentiellement mortelle. Pour tous deux, la vie de l’esprit offrait une évasion.

« No One Gets to Fall Apart » de LaBrie s’ouvre sur une scène poignante. “Ma grand-mère à Houston m’appelle à Los Angeles pour me dire que ma mère a été récemment retrouvée au bord de l’autoroute, garée, klaxonnant, sa voiture remplie de notes dans lesquelles elle décrivait le plan des agents fédéraux pour la tuer.” C’est, découvre l’auteur, le dernier d’une récente série d’événements au cours desquels la schizophrénie non traitée de sa mère a atteint un nouvel apogée.

Pour LaBrie, c’est un rappel effrayant de son enfance. Élevée par sa mère célibataire, LaBrie a reçu le soutien financier et la stabilité de sa grand-mère, une avocate accomplie qui a été présentée dans une édition de 1978 du magazine Ebony comme un exemple de la façon dont, comme l’a dit un responsable de Houston : « Pour les jeunes Noirs dotés de compétences, c’est la ville du 21e siècle. À la quarantaine, sa grand-mère a abandonné la pratique du droit pour ouvrir une librairie combinant médecine naturopathique et librairie. Sa résilience face à l’héritage historique du racisme et son sentiment que le succès est le résultat de la concentration et du dynamisme ne lui ont pas permis de comprendre la maladie mentale de sa propre fille.

L’enfance de LaBrie est un mélange d’avantages accordés par l’argent de sa grand-mère – qui comprend une belle maison et une éducation de première classe dans une école privée d’élite – et de vivre avec une mère dont la schizophrénie a été qualifiée par la famille de tempérament violent. Dans sa famille, écrit-elle, « nous nous aimions et voulions le meilleur les uns pour les autres », même si « la politique était de laisser le destin mener chaque personne là où il le voulait, même si cela signifiait ne pas éviter le désastre ». LaBrie devient le moi doublé qui présente au monde une façade brillante pour cacher le chaos et le déni familial.

Étudiant brillant, LaBrie part au Rhode Island pour fréquenter l’Université Brown. Elle souffre de dépression et de troubles de l’alimentation, en réaction aux niveaux toxiques de compétition entre les enfants blancs riches qui bénéficient de l’action positive des admissions héritées et des droits familiaux. Le racisme de ses pairs de l’Ivy League, exprimé dans une politesse distinguée, ronge le brillant moi qu’elle présente. LaBrie se lie d’amitié avec une autre étudiante noire, Sadie, et les deux se soutiennent et se soutiennent mutuellement.

Dans la vingtaine, la vie de LaBrie est structurée par sa poursuite d’une maîtrise en beaux-arts et son travail sur un roman qui explore comment les idées du célèbre philosophe Walter Benjamin affectent la vie de ses personnages. Elle entame également une relation amoureuse avec un jeune cinéaste. L’écriture d’un roman sert de refuge contre la détérioration de l’état mental de sa mère. En dehors du manuscrit, des sentiments non résolus à l’égard de sa famille provoquent des frictions dans ses relations amoureuses et platoniques et lui font craindre d’avoir hérité de la maladie de sa mère.

LaBrie apporte une astuce perçante et une voix sensible au dilemme soulevé par le désir de l’écrivain de raconter une histoire. Essayer de séparer les fictions d’une famille de ses réalités, c’est pénétrer dans des placards verrouillés remplis de souvenirs expurgés et d’histoires effacées qui ont été écrasées pour cacher la vérité. La maladie mentale, malgré notre meilleure compréhension de ses causes et de son étiologie, continue de susciter la honte. Cela peut amener une personne à douter d’elle-même, à se demander si ses perceptions sont la preuve de son propre esprit malade. Pour un écrivain, la capacité associée à interpréter la réalité de manière imaginative est tournée vers l’intérieur.

Dans « My Bright Good Wolf », la famille de Sarah Moss est profondément affectée par le fait qu’elle a grandi en Grande-Bretagne pendant une période de turbulences sociales et politiques. Plus encore, ils sont affectés par le caractère britannique : au Royaume-Uni, la maladie mentale a été stigmatisée par les prétentions impérialistes selon lesquelles une « lèvre supérieure raide » distingue le caractère britannique de celui des autres nations.

(Farrar, Straus et Giroux)

Évitant d’une certaine manière cette stigmatisation, Moss refuse le jargon de la psychologie, évitant les termes familiers aux Américains tels que dépression, anxiété et traumatisme pour se concentrer plutôt sur les forces culturelles et intellectuelles qui définissent qui est considéré comme normal et anormal au sein de la société.

Lorsqu’elle s’attaque aux fondements structurels qui prescrivent le genre, ses capacités d’analyse sont à couper le souffle. Lorsqu’elle laisse ces structures s’effondrer et donne la parole à l’enfant élevé dans un désert émotionnel spartiate, elle m’a brisé le cœur.

La mère de Moss, qu’elle appelle « Jumbly Girl », et son père, « le Hibou », avaient une vision du monde rigide, et ces idées étaient utilisées pour gouverner leurs enfants. Ils brisent leur fille intelligente et sensible en fragments.

Moss revient sur cette enfance et exprime une profonde empathie à sa mère. Elle la considère comme faisant partie d’une « génération généreusement éduquée jusqu’au doctorat par l’État-providence, puis enfermée dans le mariage, après tout appâtée et transformée ». Sa mère, comme d’autres féministes de la deuxième vague, était en colère contre un système dans lequel les aspirations et les passions professionnelles devaient être sacrifiées pour remplir des rôles de parents et d’épouses. Moss a grandi en sachant qu’elle était « le piège » qui gardait Jumbly Girl à la maison.

La mère de Moss a utilisé son intellect pour devenir fanatique des questions domestiques. Elle préparait son propre pain, cultivait un jardin, rejetait les aliments transformés et confectionnait des vêtements. La colère contre sa propre vie domestique a poussé Jumbly Girl à pratiquer une doctrine de bien-être qui lui faisait se sentir supérieure au système qu’elle méprisait. Les randonnées et les escalades en famille presque tous les week-ends ont nourri sa philosophie de bonne santé.

Le Hibou correspondait au modèle bien trop familier d’hommes qui affichaient des opinions progressistes au travail mais étaient des tyrans misogynes à la maison. Il était obsédé par le poids de sa femme et de sa fille et ne permettait pas le sucre ou le beurre dans la maison.

Lorsque Moss perd du poids au cours d’une longue maladie, au lieu de remarquer les effets dévastateurs de la grippe et d’exprimer son inquiétude, son père loue sa nouvelle minceur et l’utilise comme un bâton contre sa « grosse » épouse. Et il est physiquement violent.

Moss s’est échappé dans les romans. Elle lisait constamment, en commençant par Laura Ingalls Wilder et les romans d’aventures pour enfants britanniques dans lesquels des groupes d’enfants explorent la campagne avec peu de surveillance parentale – des contes pour inculquer les valeurs d’autonomie – et s’est poursuivie avec le canon des écrivains du XIXe siècle qui comprend Austen, les Brontë et Tolstoï. Vivant dans une maison angoissante, où ses parents se disputaient constamment pour la nourriture, elle donne un aperçu approfondi de la formation littéraire d’une héroïne idéale – mince, contrôlée et blanche, qui rejette les corruptions du luxe qui entraînent la dissolution et la débauche.

Aux confluences de la culture et de la famille, Moss développe une anorexie sévère. Pour elle, refuser ses besoins nutritionnels lui donne le contrôle de son corps d’adulte naissant. Le corps des femmes doit être discipliné si elles veulent être prises au sérieux dans un monde masculin. Le trouble de l’alimentation l’a suivie jusqu’à l’âge adulte et a eu des résultats désastreux.

Comme LaBrie, Moss retourne dans un passé sombre pour faire revivre des souvenirs d’enfance. Libérer la voix de l’enfance a un coût. Une deuxième voix, en italique, remet constamment en question ses souvenirs, la réprimandant pour avoir inventé des histoires. Elle alterne cette vulnérabilité avec son intellect mature, qui voit que la littérature qu’elle a lue pour s’échapper a en fait imposé les valeurs morales de l’impérialisme britannique de supériorité raciale, de santé physique robuste et de féminité modeste.

LaBrie et Moss luttent tous deux contre les limites que le rationalisme impose à la santé émotionnelle. LaBrie comprend le diagnostic de sa mère, mais cette compréhension n’atténue pas la douleur d’apprendre cette information. Pour écrire de la fiction, un auteur doit exploiter les voix dans sa tête qui inspirent les personnages et les intrigues. En quoi est-ce différent des voix libres qui accompagnent souvent la schizophrénie ?

Pour Moss, la créativité et l’intellect s’avèrent être des outils inadéquats pour contrôler l’anorexie. « Comprendre un problème n’est pas la même chose que le résoudre », écrit-elle. “La capacité humaine à s’habituer aux choses peut être une force terrible.”

De ces terribles forces possédées à la fois par LaBrie et Moss, une terrible beauté est née.

Lorraine Berry est une écrivaine et critique vivant dans l’Oregon.