En 2016 et 2020, Donald Trump a perdu les élections populaires de plusieurs millions de voix. Mais en 2016, il a gagné au collège électoral avec de faibles majorités dans plusieurs États. C’est la seule façon pour lui de remporter les élections imminentes, un scrutin dont tous les sondages montrent qu’il est trop serré pour être convoqué. Une fois de plus, il est tout à fait possible que nous élisions un président rejeté par une majorité d’électeurs américains.

Le reste du monde trouve cet arrangement incompréhensible. Bien que le processus varie dans les détails ailleursles chefs de gouvernement ont tendance à être choisis au suffrage direct ou par le parti qui remporte le plus de voix lors d’une élection parlementaire.

La question qui se pose alors est la suivante : comment les fondateurs américains, à juste titre célèbres pour leur sagesse politique, nous ont-ils imposé cet étrange engin appelé collège électoral ?

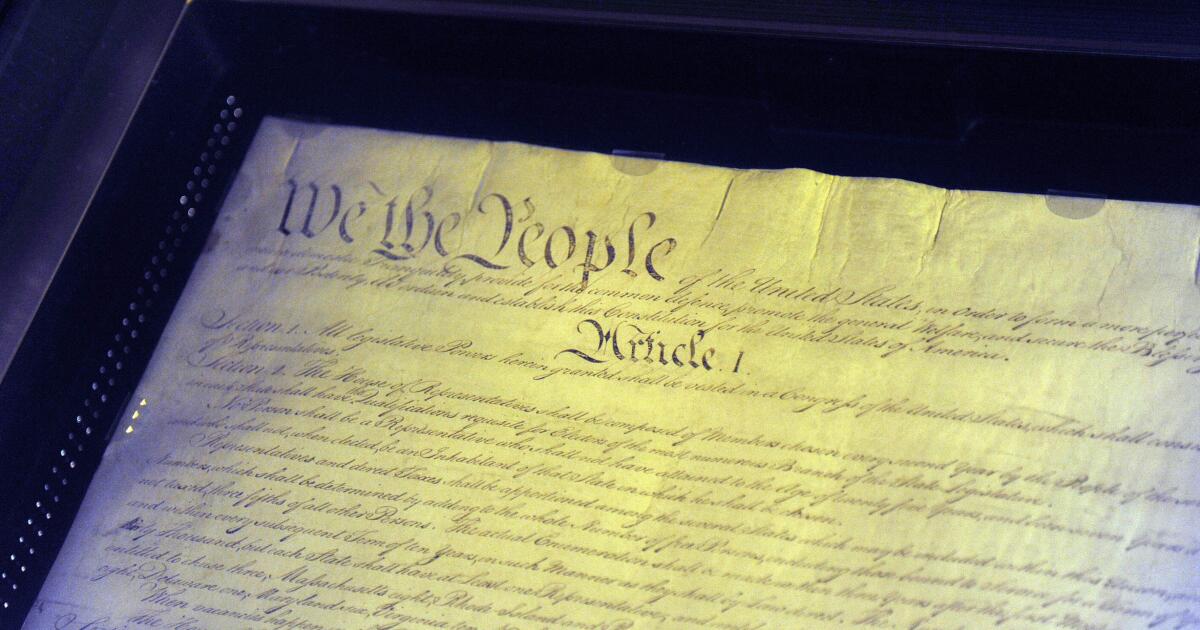

La réponse réside dans le récit historique des débats de la Convention constitutionnelle au cours des mois d’été de 1787. Alors que nous voyageons dans le temps, il y a quelques caractéristiques du paysage historique propres à l’Amérique post-révolutionnaire qui nous sembleront étranges.

L’un d’eux est le fantôme du roi George III d’Angleterre. Le débat sur le pouvoir exécutif, tel qu’il est rapporté dans les journaux, lettres et articles de l’époque, est difficile à suivre, comme si l’on regardait un match de football joué avec trois ballons et sans arbitre. La seule conviction sur laquelle les délégués pouvaient tous s’entendre était que le président ne devait pas être un monarque au-dessus des lois. (La récente décision de la Cour suprême, Trump contre États-Unis, a défié de manière odorante cette conviction fondamentale.)

Le deuxième aspect qui nous semble étrange, et encore plus troublant par rapport à nos présomptions politiques actuelles, est une profonde méfiance à l’égard de la démocratie. Tout au long de la fondation américaine, le mot « démocratie » était une épithète, et le resta jusqu’à l’ère jacksonienne. Le mot d’ordre à l’époque fondatrice était « république », du latin «chose publique» signifiant « choses publiques ». L’intérêt public, pour Madison, Jefferson, Washington et les autres, était l’intérêt à long terme du peuple, ce que les fondateurs pensaient que la majorité des électeurs américains (propriétaires terriens blancs) comprendraient rarement en raison de leurs horizons limités et de leur susceptibilité au complot. théories, désinformation et démagogues. (Cela vous semble familier ?)

Lorsque la question de savoir comment élire un président arriva à l’ordre du jour en août 1787, les suggestions incluaient l’élection par le Sénat, par les législatures des États et enfin par le vote populaire dans tous les États. De nombreux critiques se sont opposés à cette dernière option au motif que l’opinion populaire était notoirement peu fiable.

Ces opinions brutes et erronées devaient être filtrées par des esprits plus informés et plus éduqués. James Madison a inventé le terme « filtration », puis « collège électoral » pour décrire les législateurs des États capables de comprendre l’intérêt public à long terme et, si nécessaire, d’ignorer le vote populaire dans les États. Alexander Hamilton a approuvé cette approche de « filtration » Fédéraliste 68.

Filtrer le choix présidentiel par les électeurs n’a pas été conçu pour renforcer le pouvoir politique des États du Sud pro-esclavagistes, mais c’est en fait ce qu’il a fait. Au cours du débat sur la façon de compter la population pour la représentation à la Chambre, les délégués ont adopté la clause des trois cinquièmes, basant la représentation sur « le nombre de blancs et les trois cinquièmes de noirs ». L’avantage politique que la clause des trois cinquièmes donnait aux États du Sud lors des élections présidentielles était la principale raison pour laquelle Thomas Jefferson était qualifié de «le président nègre» après sa courte victoire aux élections de 1800.

Les ironies du collège électoral ne manquent pas. Les fondateurs n’avaient pas prévu l’émergence de partis politiques et de listes électorales où le vainqueur rafle tout, qui tournent en dérision toutes les présomptions de choix vertueux de la part d’une poignée d’élites. Ce qui reste est en effet une filtration du vote populaire, mais qui s’est transformée en un dispositif par lequel la minorité bat la majorité.

En conséquence, le résultat que les fondateurs redoutaient le plus, à savoir l’élection d’un démagogue par un culte crédule de vrais croyants, a été rendu possible grâce au collège électoral, conçu à l’origine pour éviter précisément ce résultat.

Au cours du siècle dernier, aucun élément de la Constitution n’a suscité autant de critiques et d’appels à la réforme que le collège électoral. Tous ont échoué, en grande partie parce que cela nécessiterait un amendement constitutionnel, que les fondateurs ont rendu politiquement difficile à adopter, exigeant un vote des deux tiers dans les deux branches du Congrès et des trois quarts des voix dans les États. Trop de législateurs, sans parler des électeurs des États, préféreraient conserver leur pouvoir plutôt que de soutenir la démocratie américaine.

Nous sommes donc coincés avec notre albatros électoral. Peut-être que le danger posé par une présidence Trump générera l’énergie nécessaire à une réforme constitutionnelle attendue depuis longtemps. Si j’ai bien compris, la majorité des fondateurs sont là-haut pour nous encourager jusqu’à cette fin. Le premier élément de leur liste de correctifs serait sûrement de tuer l’albatros.

Joseph J. Ellis est un historien lauréat du prix Pulitzer. Son dernier livre, dont la publication est prévue pour 2025, s’intitule « Réalités et regrets : le côté tragique de la fondation américaine ».