Par Stéphane Pierre-Paul

Une histoire de deux dirigeants façonnés par la crise

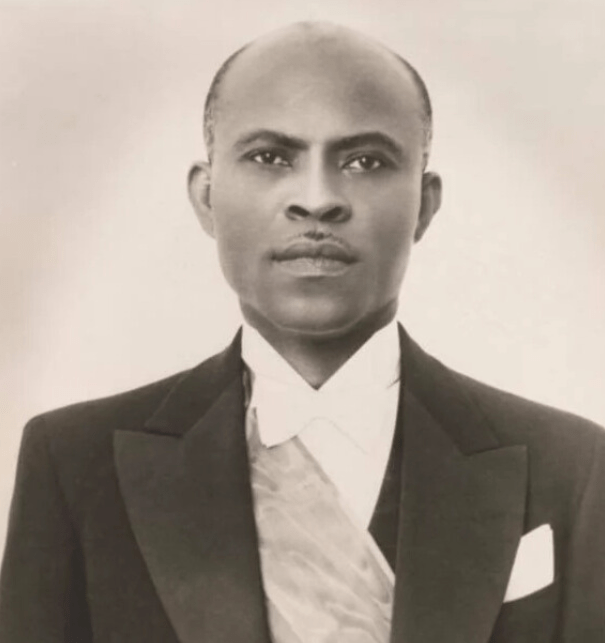

Il serait déraisonnable de comparer l’ancien président haïtien Dumarsais Asmé (1946-1950) à l’ancien président français Charles de Gaulle (1944-1946). Les deux hommes ne sont pas comparables, étant donné l’immense empreinte que le général français laissé dans l’histoire politique du 20e siècle – un héros de résistance contre le nazisme, un chef militaire, un écrivain respecté, un homme d’État visionnaire et la voix d’une nation en exil.

Pourtant, au-delà de leurs différences, les deux hommes appartenaient à la même époque – une marquée par des bouleversements majeurs, des fractures mondiales, des tragédies humaines, des crises économiques après la restructuration et des lignes de faille politique – ils ont également tenu en commun ce que Gaulle lui-même, maître dans des virages éloquents de pensée, autrefois décrits comme «une certaine idée de la France». Les deux étaient obsédés par la grandeur nationale et motivés par le désir de découvrir une place dans l’histoire en tant que dirigeants de leur peuple.

Le 10 mai 1950, un triumvirat militaire composé du général Franck Lavaud et des colonels Paul Eugène Magloire et Antoine Levelt – estimé à démissionner. Le même trio avait évincé la présidente Élie Lescot seulement quatre ans plus tôt lors du soulèvement des «Cinq Glorieus» de janvier 1946. Ironiquement, la veille de sa démission forcée, Astitué avait défilé par le Port-au-Prince avec ces hommes, agitant des foules applaudissantes.

Estimé, affectueusement connu sous le nom de «Titim», avait tenté de mettre la touche des officiers en les nommant des ambassadeurs à l’étranger. Ils ont refusé. À partir de l’été 1949, il a tenté de passer à travers un changement constitutionnel pour rechercher un deuxième mandat – une décision soutenue par la Chambre des députés mais opposée par le Sénat et le puissant noyau des militaires, dirigée par Maglore, commandant des puissants Dessalines, qui deviendrait plus tard présidente.

Politiquement isolé et serré par les partis d’opposition, les groupes d’étudiants et les militaires, et un Sénat hostile – l’estimation a également fait face à des pressions au-delà des frontières d’Haïti. Sa décision d’affirmer l’indépendance et l’identité d’Haïti, en particulier pendant l’exposition du bicentenaire, a mis en colère le fort fort dominicain Rafael Trujillo, qui a intensifié une agression diplomatique qui a contribué à la chute d’estimation.

La promesse d’un Haïti moderne

Au-delà des circonstances de sa chute – déjà disséqués par les contemporains, les universitaires et les commentateurs politiques – ce qui persiste la plupart de Dumarsais Estimé est le projet politique qu’il a incarné. Malgré ses limites idéologiques et ses contraintes historiques, l’estimation de la présidence a donné forme à une vision de la gouvernance moderne qui continue de hanter l’imagination haïtienne. Sa tentative de définir le bien public et de construire un État haïtien indépendant – celui enraciné dans la dignité et l’ambition – résonne d’autant plus aujourd’hui, lorsqu’il est mesuré contre l’effondrement que nous endurons maintenant.

Estimé avait déjà fait ses preuves en tant que ministre du Cabinet sous le président Sténio Vincent, supervisant l’éducation publique, l’agriculture et le travail. Dans son discours d’inauguration de 1946, il a déclaré: «Si nous, les bergers du troupeau, devenons ses loups… si nous trahissons nos engagements solennels, le jour viendra où nous devons être jugés et tenus responsables.»

Malgré certaines tendances autoritaires – claos des journaux de l’opposition, interdisant les partis politiques et les syndicats, et s’aligner sur la politique anti-communiste américaine – l’estimation a conduit avec une intention constante: reconstruire Haïti après l’occupation américaine par des réformes enracinées dans la justice sociale et le nationalisme. Comme le défunt historien Leslie Manigat l’a décrit, Estimé incarnait les idéaux d’un «nationaliste progressiste», né des troubles et des aspirations de 1946.

Réformes concrètes, impact durable

Peu de discours présidentiels ont résonné aussi profondément que le discours d’estimé le 25 mars 1947, dans lequel il a appelé les Haïtiens à financer leur propre liberté. Sa phrase “Heureux mécompte”– Une erreur de calcul fortunée – est en train de reprendre un cri de ralliement.

La présidence de l’estimation, bien que court, a vu des mesures historiques:

- Dans 1946Estitué a lancé trois nouvelles écoles secondaires et construit environ 40 écoles rurales. Les salaires des enseignants en Haïti sont passés de 70 à 200 gourdes, ce qui équivaut à environ 225 $ à 642 $ en dollars américains d’aujourd’hui. Les filles ont eu accès à l’enseignement secondaire et universitaire. Il a créé l’école normale Supérieure et l’école polytechnique et a ouvert des bibliothèques publiques à travers les provinces. Les meilleurs étudiants ont obtenu des bourses d’étude à l’étranger.

- 1946 Estimé a fondé et lancé le National Coffee Office en 1946 pour autonomiser et soutenir les petits agriculteurs.

- Dans 1947pendant une crise financière, les États-Unis ont refusé de libérer les réserves haïtiennes. Estimé a répondu en lançant une campagne nationale. En trois mois, les Haïtiens de tous horizons ont levé 5 millions de dollars en trois mois pour récupérer le contrôle de la Banque nationale, libérant le pays des obligations de dettes remontant aux années 1800.

- La même année, Haïti a rapatrié sa banque nationale du contrôle étranger.

- Dans 1947Il a jeté les bases du barrage de Pélibre. La construction a commencé sur le barrage hydroélectrique de Péligre, achevé en 1971

- En 1948, Estimé a créé l’Organisation de développement Arbonite Valley (ODVA) avec un prêt de 4 millions de dollars pour étendre l’agriculture pour stimuler l’agriculture.

- À partir du 8 décembre, 1949jusqu’au 8 juin 1950, Port-au-Prince a accueilli l’exposition bicentenaire de 1949-1950, la seule foire mondiale tenue en Amérique latine ou dans les Caraïbes. Il a célébré la culture haïtienne et a lancé une nouvelle ère de tourisme et a présenté l’art inspiré du vodou. L’exposition a attiré plus de 250 000 visiteurs – malgré les accusations de corruption et un coût stupéfiant de 26 millions de dollars. Vodou est entré dans le courant dominant artistique. La peinture naïve, la musique d’inspiration ouest-africaine et l’art populaire ont été célébrés.

- Dans 1948, Estitué a inauguré Belladère, une ville modèle avec des équipements modernes, pour contrer Elías Piña voisin en République dominicaine. La ville frontalière a décliné plus tard après les représailles de Trujillo.

Héritage de dignité à une époque de désespoir

La puissance des étoiles de l’exposition bicentenaire a attiré l’attention mondiale. Des artistes tels que Miles Davis, Dizzy Gillespie, Marian Anderson et Celia Cruz ont joué; L’art du Metropolitan Museum of Art de New York a orné des places publiques. Sous la conception de l’architecte de New York, August Ferdinand Schmiedigen, des théâtres, des casinos, des cinémas et des musées ont été construits. Mais l’extravagance est venue à un prix – 26 millions de dollars

Diplomatiquement, estimé a élevé la voix d’Haïti. L’ambassadeur Emile Saint-Lot a aidé à rédiger la déclaration universelle des droits de l’homme et a été le premier à le lire publiquement. Saint-Lot a également exprimé le vote décisif pour établir Israël et plus tard, l’indépendance de la Libye.

Les allégations de détournement de fonds, en particulier la disparition des rumeurs de 10 millions de dollars, ont transformé le sentiment du public. Les critiques ont accusé l’estimation de gaspiller les ressources limitées du pays sur le spectacle tandis que les besoins urgents ne sont pas satisfaits. Pourtant, à ce moment-là, Port-au-Prince est devenu une capitale culturelle et Haïti est devenue une destination. Le tourisme a prospéré, dynamisant les hôtels, les artisans et les artistes.

Lorsqu’il a atterri à New York le 15 mai 1950, cinq jours après le coup d’État, sa famille a déposé 70 000 $ d’économies. Sa pension a été fixée à 300 $ par mois. Cette somme modeste symbolisait un leader qui gouvernait avec intégrité, malgré les batailles politiques qui ont consommé sa présidence.

Je me souviens encore de la dignité tranquille des fils d’estimation, Paul et Lionel, dans le quartier de Pétion-Ville. Des amis de ma famille, ils ont vécu sans extravagance jusqu’à leur mort – un écho des valeurs de leur père, ancré d’humilité et de service.

Aujourd’hui, alors que Haïti se révèle de l’effondrement institutionnel et des crises implacables, le nom d’estimation suscite un désir de vision et de décence. Alors que le temps doit juger son leadership en totalité, le contraste avec le dysfonctionnement d’aujourd’hui affiche son héritage. Même Magloire, qui a aidé à le retirer, a tenté de s’appuyer sur certaines de ses réformes. Dans l’imagination nationale, la période de 1946 à 1950 est venue à représenter une époque d’or – un moment rare où le leadership se sentait lié à un but, et quand les Haïtiens ordinaires se sentaient vus.

Soixante-quinze ans après sa chute, la vision de Dumarsais Astitué perdure. Nous devons demander pourquoi son nom perdure – souvent avec admiration – longtemps après que tant d’autres se soient estompés. Et peut-être que ce dont Haïti a le plus besoin aujourd’hui, c’est que l’histoire nous rappelle ce qui est encore possible.

Sans romancer ou se retirer dans la nostalgie, la meilleure chose qui pourrait arriver à Haïti est peut-être pour que l’histoire fasse appel à l’histoire.

Stéphane Pierre-Paul est un journaliste originaire de Petit-Goâve, en Haïti, avec plus de trois décennies d’expérience sur le terrain. Un membre fondateur de la radio-diffuseur indépendante Kiskeya, il a été journaliste, présentateur de nouvelles, rédacteur en chef et maintenant directeur des nouvelles. Il est également linguiste et poète.

Cette opinion fait partie de la série en cours de l’auteur, «Citizen’s Tribune», un espace pour la réflexion civique et les commentaires.

Le poste 75 ans après l’automne de Prez Dumarsais As été, ce que Haïti peut encore apprendre de sa vision | Avis est apparu en premier sur Les temps haïtiens.