Il n’y a pas longtemps, j’ai rencontré une femme du Bélarus. Elle m’a parlé des terribles conséquences de l’accident nucléaire de Tchernobyl en avril 1986. Enfant, elle avait dû évacuer sa maison, qui a été contaminée par la radioactivité et déménager en permanence. Elle a dit que beaucoup de gens qu’elle connaissait, de nombreux enfants, avait obtenu un cancer et était décédé après la catastrophe.

Je suis soudain devenu froid. Je venais de publier un livre dans lequel j’ai cité des évaluations concluant que le nombre de morts de l’accident était étonnamment faible. Selon le Organisation Mondiale de la Santéau cours des deux décennies qui ont suivi l’accident, moins de 50 personnes étaient mortes en raison d’une exposition aux radiations, presque toutes les secouristes. (J’ai noté que certaines estimations étaient plus élevées.)

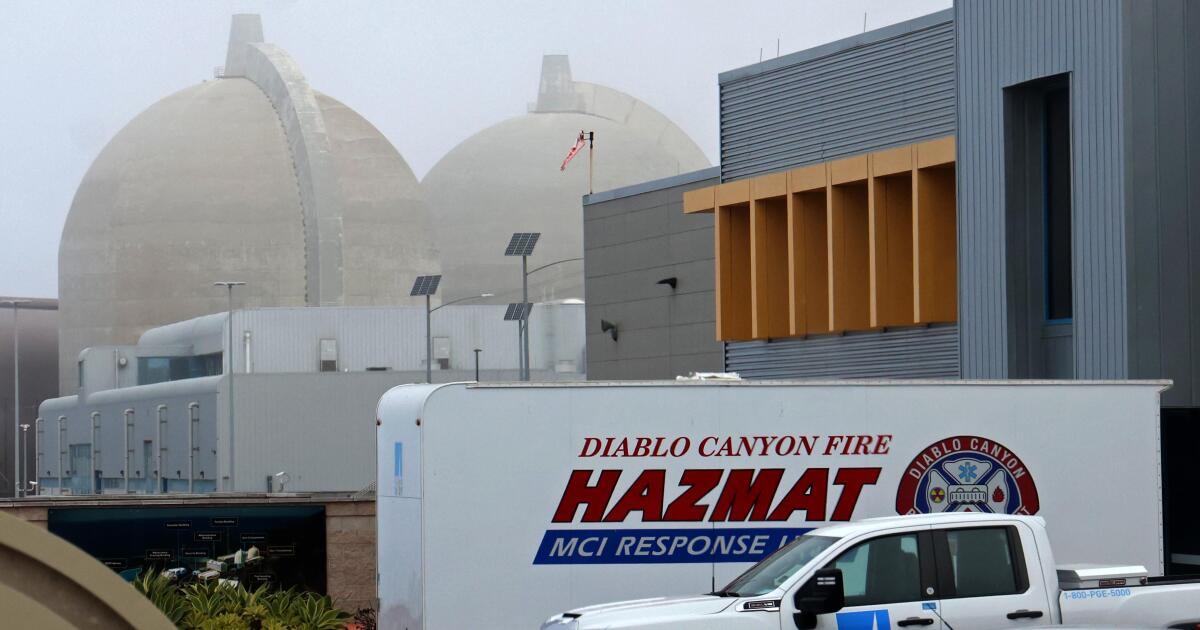

L’écart entre ces différentes affirmations a posé un dilemme familier. En tant que journaliste couvrant l’énergie nucléaire et le débat sur son rôle dans la lutte contre le changement climatique – et en tant que Californien suivant de près les controverses de la centrale nucléaire de San Onofre et Diablo Canyon – j’ai constamment été en mesure d’essayer d’évaluer les risques. J’ai navigué entre la scylla de surestimer le risque et les charybdis de le sous-estimer.

Si nous sous-estimons les dangers de l’énergie nucléaire, nous risquons de contaminer l’environnement et de compromettre la santé publique. Si nous les exagérons, nous pourrions manquer un outil important pour nous sevrer des combustibles fossiles. Si j’étais optimiste sur les dangers du nucléaire, le côté anti-nucléaire me considérerait comme un chump, peut-être même un shill de l’industrie. Si je soulignais les dangers, le côté pro-nucléaire me considérerait comme alarmiste, m’accuser de peur. Plus conséquente que ce que les militants pourraient dire, bien sûr, la possibilité de tromper les lecteurs sur ces problèmes à enjeux élevés.

Mon dilemme s’est également croisé d’une autre question. Quand devrions-nous croire les autorités et quand devrions-nous les méfier? Dans le cas de l’énergie nucléaire, cette question a une histoire fascinante. Le mouvement anti-nucléaire des années 70 est né d’une profonde suspicion d’autorité et d’institutions. L’énergie nucléaire a été promue par un «sacerdoce nucléaire» des scientifiques et des bureaucrates du gouvernement, qui sont apparus comme opaques et condescendants. Les manifestants ont transporté des panneaux avec des messages tels que «Hell Non, nous ne brillerons pas» et «mieux actif aujourd’hui que radioactif demain». Être anti-nucléaire a accompagné la philosophie de gauche de «l’autorité de questions» de l’époque.

Aujourd’hui, beaucoup de choses ont changé. Ces dernières années, les scientifiques nous ont dit que nous devons décarboniser notre système énergétique, et dans les cercles de gauche, les scientifiques et les experts sont redevenus les bons gars (en grande partie parce que de nombreuses voix de Maga sont devenus fortement anti-science). Des institutions telles que le Agence internationale de l’énergie et le Panel intergouvernemental sur le changement climatique ont déclaré que l’énergie nucléaire peut jouer un rôle clé dans ce système décarbonisé. Le officiel estimations des décès par accidents nucléaires sont assez faibles et en attendant la souffrance aggravée par le changement climatique est toujours plus apparent. Pour ces raisons, de nombreux écologistes et progressistes, y compris moi, ont davantage soutenu l’énergie nucléaire.

Pourtant, je suis toujours mal à l’aise de la mesure dans laquelle je prends la parole des experts pour leurs conclusions. Si nous ne remettons pas en question les autorités, nous sommes des moutons crédules; Si nous ne leur faisons jamais confiance, nous devenons des théoriciens du complot désarticulés.

Bien que ces dilemmes soient particulièrement saillants pour un journaliste couvrant l’énergie nucléaire, ils sont essentiellement universels dans notre monde moderne. Lorsque vous décidez de porter un masque ou de vacciner nos enfants, ou quoi faire de la menace du changement climatique, ou à quel point être inquiet pour les «produits chimiques pour toujours» dans nos ustensiles de cuisine, nous essayons tous perpétuellement d’évaluer les risques. Incapable d’être des experts dans tous les domaines, nous devons décider à qui faire confiance.

Récemment, les choses sont devenues encore plus complexes. Alors que le président Trump éviscère les agences fédérales et réduit le financement des National Institutes of Health and Universities, cela soulève de nouvelles préoccupations quant à la façon dont ces institutions seront bien équipées pour fournir des informations fiables – à la fois en raison de leur capacité réduite et parce que nous devons de plus en plus se demander dans quelle mesure leur travail est influencé par la peur de nouvelles réductions de financement.

J’ai appris quelques leçons pour aider à naviguer dans les dilemmes auxquels nous sommes tous confrontés. Ne considérez pas les risques isolément; Mettez-les en contexte. Prenez à la fois des évaluations d’experts et des preuves anecdotiques avec un grain de sel. Résistez à s’allier avec une tribu ou une équipe particulière. Soyez honnête, avec vous-même et les autres, à propos de vos propres préjugés et prédispositions.

Même dans l’écosystème de l’information chaotique et dégradé d’aujourd’hui, nous pouvons trouver des personnes qui partagent nos valeurs qui en savent beaucoup plus sur un sujet donné que nous. Écoutez ceux qui partagent vos préoccupations et qui leur abordent régulièrement en utilisant des données solides et un raisonnement.

Suivre ces directives m’a conduit à la conclusion que l’énergie nucléaire présente certainement des risques et des défis, mais que, si elle est gérée correctement, c’est une source d’énergie à faible teneur en carbone viable qui peut compléter les autres.

Pourtant, nous devons également reconnaître que nos connaissances ne seront jamais parfaites. Notre compréhension du monde est en constante évolution, tout comme le monde lui-même. Je suis venu à accepter qu’occuper la position entre Chump et Alarmiste fait simplement partie de l’état moderne. Et je continuerai à essayer de ne pas s’allumer trop loin dans les deux sens.

Rebecca Tuhus-Dubrow, une journaliste basée dans le comté d’Orange, est l’auteur de «Rêves atomiques: les nouveaux évangélistes nucléaires et la lutte pour l’avenir de l’énergie. “

(Tagstotranslate) Énergie nucléaire