Critique de livre

Nous sommes seuls : essais

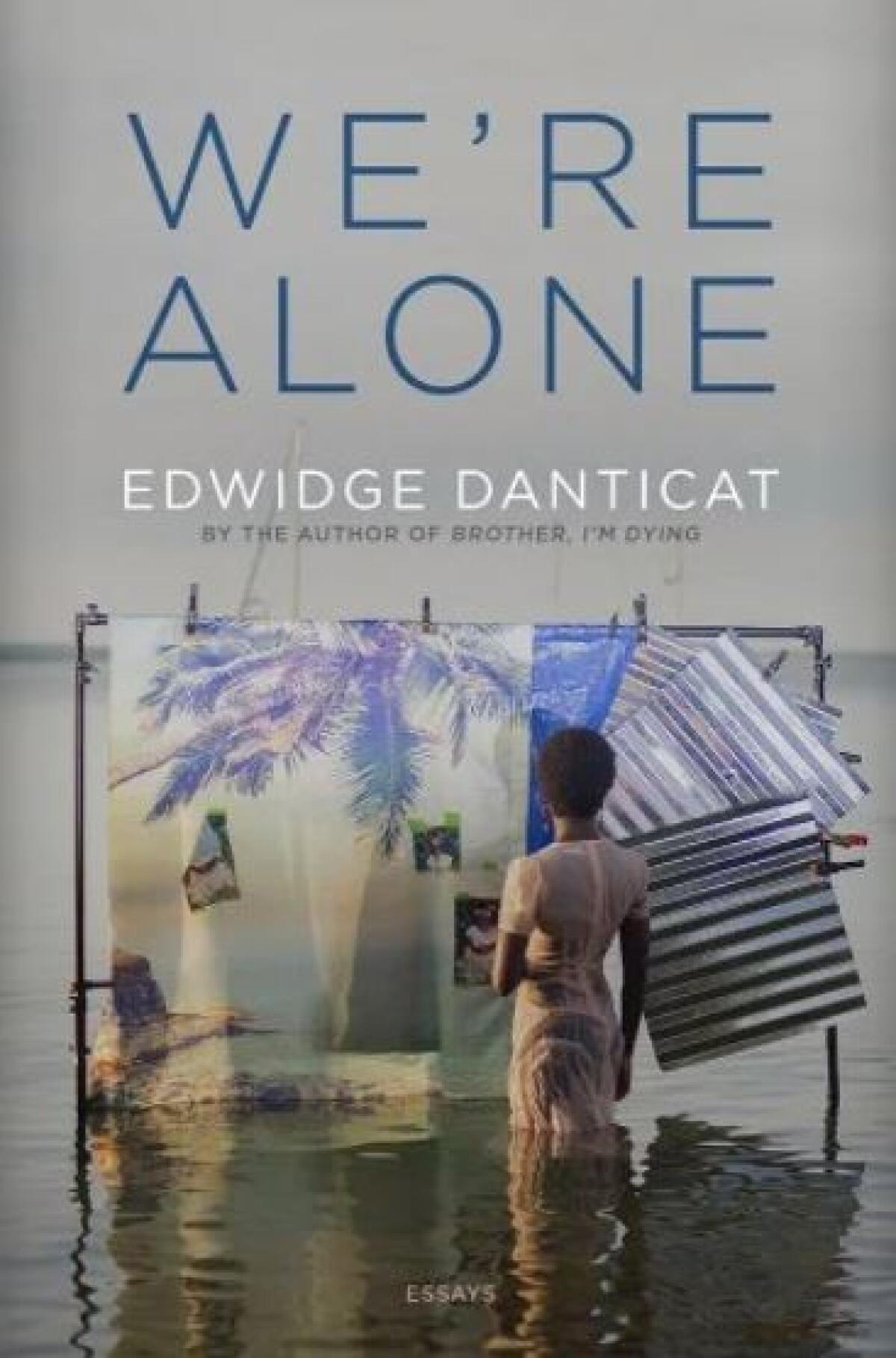

Par Edwidge Danticat

Graywolf : 192 pages, 26 $

Si vous achetez des livres liés sur notre site, The Times peut gagner une commission sur Librairie.orgdont les frais soutiennent les librairies indépendantes.

Les recueils d’essais apparaissent rarement dans les listes des ouvrages de non-fiction les plus populaires : les mémoires et les récits historiques dominent les conversations sur le genre. Ces formes de non-fiction sont merveilleuses à leur manière. Ce sont aussi les versions les plus proches de la fiction. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, mais cela peut exclure les propositions uniques de l’essai.

Un recueil d’essais est une expérience de lecture condensée, parfois poétique, qui demande souvent à l’auteur de démontrer qu’il se forge une opinion. Dans sa forme la plus exaltée, le recueil d’essais traite de plusieurs choses à la fois. Son but n’est pas de partager des informations sur un sujet mais de dramatiser la formation d’une perspective, le développement d’un point de vue éclairé – un objectif qui rend la forme beaucoup plus dépendante de l’auteur que du sujet. « We’re Alone », un recueil de huit courts essais de la célèbre romancière et nouvelliste haïtienne-américaine Edwidge Danticat, illustre cette réussite.

Les lecteurs qui ont apprécié d’autres recueils d’essais axés sur la voix, tels que « Intimations » de Zadie Smith, inspiré par la pandémie, « Wrong Is Not My Name » d’Erica Caldwell, « Thin Places » de Jordan Kisner, « Minor Feelings » de Cathy Park Hong ou encore « Intimations » d’Elissa Gabbert «L’irréalité de la mémoire” Dans « Nous sommes seuls », Danticat retrouve quelque chose de familier. Le fil conducteur de ce recueil s’articule autour d’expériences de déconnexion ou d’isolement exacerbées par un sentiment de risque fondé sur la vulnérabilité raciale, politique ou sociale. Dans l’essai « Un arc-en-ciel dans le ciel », Danticat écrit : « Moins votre maison est stable, plus vous ressentez de terreur. » Elle a élégamment exprimé le fait que ceux qui font face à une tempête avec toutes les fondations intactes ont une relation différente à l’expérience que ceux qui étaient déjà en difficulté avant elle.

Dans la préface du livre, Danticat révèle que l’écriture d’essais lui permet de se sentir seule avec elle-même et présente au lecteur. Ces textes représentent sa main tendue, une invitation à passer du temps en commun dans la réflexion. Danticat a emprunté le titre du livre au poème français « Plage » de l’écrivain haïtien Roland Chassagne, dont l’histoire tragique de l’emprisonnement est également explorée dans le livre. Son poème envisage une nuit passée sous les palmiers et le désir de la fin d’une profonde déception. Danticat trouve ici un premier point d’ancrage dans l’une des principales préoccupations du livre : les seuils où les sentiments d’une personne ont été restreints au nom du confort d’autrui. Le titre évoque également un soi pluriel, un collectif qui partage l’expérience de la solitude et de la désaffection de l’écrivain.

Dans l’essai littéraire, une tradition qui allie perspicacité personnelle, anecdotes, preuves et raisonnement, l’un des moments les plus satisfaisants est de trouver où la logique de l’écrivain s’effondre et où elle lutte pour s’adapter pleinement aux proportions de son sujet. De tels moments rendent les recherches vulnérables et honnêtes, même si en réalité elles ne sont que des simulations de création de sens. Tous les essayistes ne s’investissent pas dans la démonstration de leur lutte pour comprendre ou n’ont pas l’espace nécessaire pour le faire. Mais Danticat invite les lecteurs à relever le défi de mettre en relation faits et sentiments. Elle excelle à montrer à quel point il est difficile de savoir quelles sont les bonnes questions à poser ou comment y répondre, et comme beaucoup d’entre nous, elle a du mal à parler de sujets difficiles, surtout avec ses enfants.

Par exemple, dans « By the Time You Read This… », Danticat se demande dans quelle mesure et à quel moment elle doit parler à ses enfants de la façon dont la violence policière affecte la façon dont les Noirs et les immigrants pensent à la sécurité. Elle écrit : « Chaque fois qu’un jeune Noir est tué par un policier ou par un justicier civil, je me demande si le moment n’était pas venu pour moi d’écrire à mes filles une lettre sur Abner Louima et la longue liste de non-survivants qui sont venus après lui. » Il y a de la dignité dans son doute, qui laisse place au type de compassion qui caractérise ces essais.

Les réflexions de Danticat s’appuient sur les récits des épreuves de ses amis et de sa famille : sa mère bien-aimée s’égare dans un aéroport ; un oncle souffre d’une désorientation progressive et insoluble ; Louima, une amie de la famille, est agressée et violée par la police ; et deux mentors, Toni Morrison et Paule Marshall, vivent leurs derniers mois. Ces expériences mettent l’accent sur la possibilité de perte et de déconnexion, reflétant une sorte d’hypervigilance qui peut être un héritage du traumatisme. Elle aborde ces récits avec le courage d’un témoin intentionnel, gardant cette perspective même lorsqu’elle regarde au-delà de son propre cercle. Dans « Chroniques d’une mort annoncée », Danticat raconte l’histoire d’une prophétesse autoproclamée qui a prédit l’assassinat du président haïtien Jovenel Moïse en 2021, et l’avant-dernier essai du recueil, « Wozo, Not Mawozo », examine les semaines qui ont suivi l’enlèvement de missionnaires chrétiens en Haïti en 2021.

Il s’agit clairement des essais d’une romancière accomplie. Ils passent rapidement d’anecdotes détaillées à des paysages variés, même lorsque l’action principale dans laquelle s’engage le narrateur est la « réflexion ». Il y a de la place dans un essai pour l’action dramatique, pour l’expression du corps en relation avec la pensée, ce qui manquait quelque peu ici. Parfois, j’ai eu du mal à voir l’auteur comme un personnage dans l’action dramatique qu’elle citait. Malgré tout, c’est un témoignage du talent de Danticat que ces œuvres brèves et intenses sur des sujets sérieux ne semblent pas lourdes. Elle nous rapproche suffisamment du problème en question pour que nous ne puissions pas nous tromper sur ce que nous avons vu.

Mais nous ne sommes pas seuls à essayer de donner un sens aux sentiments que suscite le fait de devenir témoin de ce monde. Personne ne l’est.

Wendy S. Walters est l’auteur du recueil de prose « Multiply/Divide » et professeur associé de non-fiction à l’Université de Columbia.