L’élection présidentielle de 2024 a brossé un tableau sombre : un pays divisé en rouge et en bleu, un fossé presque égal, nous rappelant à quel point nous sommes divisés. Malgré cette polarisation, près les trois quarts des Américains d’accord sur une chose : notre démocratie est menacée.

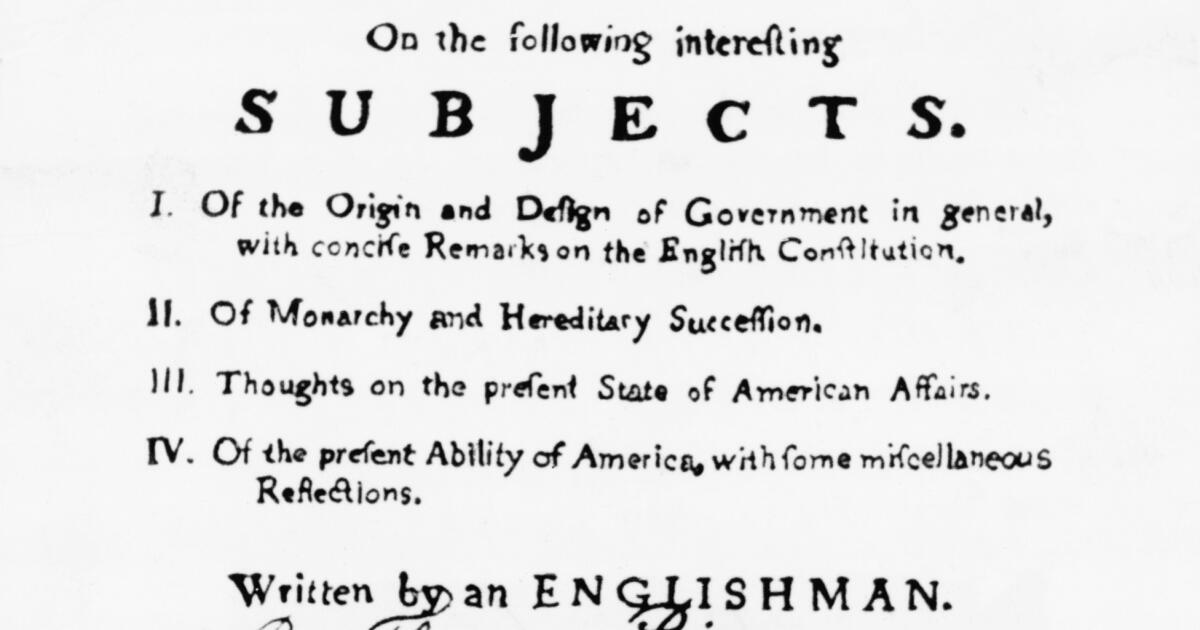

À ces égards, l’Amérique d’aujourd’hui ressemble à l’Amérique de 1776, lorsque les divisions menaçaient l’avenir de l’expérience démocratique. Alors que les patriotes se préparaient au combat et que les loyalistes s’accrochaient à la couronne britannique, Thomas Paine a publié «Bon sens», un pamphlet farouchement persuasif qui unissait les colons pour lutter contre la monarchie au nom de l’autonomie.

« Ce n’est pas dans le nombre, mais dans l’unité, que réside notre grande force », a soutenu Paine. À cette fin, il a fait des idéaux démocratiques un objectif commun. L’Amérique, liée à la volonté de son peuple, a défié un monde soumis à la volonté des rois. Et avec « Common Sense », Paine a uni les Américains dans la conviction audacieuse que « nous avons le pouvoir de recommencer le monde ».

Bientôt, le pamphlet de Paine fut partout – chuchoté par les soldats dans les tentes de Valley Forge, crié dans les tavernes de Philadelphie, cité dans les sermons. Avec un demi-million d’exemplaires vendus à la fin de la Révolution américaine, « Common Sense » reste l’une des œuvres les plus vendues de tous les temps par rapport à la population américaine (2,5 millions en 1776, sans compter les esclaves et les Amérindiens).

Sans le « bon sens », les États-Unis n’existeraient peut-être pas tels que nous les connaissons. Aujourd’hui, près de 250 ans plus tard, le pamphlet de Paine n’est plus seulement une relique de l’histoire mais aussi un modèle pour préserver la démocratie. Qu’il s’agisse de contester le régime autoritaire, de limiter l’influence des riches ou de faire respecter la volonté de la majorité, les paroles de Paine sont plus pertinentes que jamais.

Et son message était clair : nous devons nous unir pour affronter les forces qui menacent la république – à commencer par la menace du pouvoir absolu.

La critique de Paine contre l’autorité incontrôlée était au cœur de son argument en faveur d’un gouvernement du peuple, par et pour le peuple. Il considérait le règne du roi George III comme l’incarnation de la tyrannie et avertissait que « la soif de pouvoir absolu est la maladie naturelle de la monarchie ». Cet avertissement résonne alors que Donald Trump revient au pouvoir avec un bilan bien documenté de tests et de repoussement des limites du pouvoir.

En juillet, alors que les efforts de Trump conduisaient la Cour suprême à étendre l’immunité présidentielle, la dissidence de la juge Sonia Sotomayor a fait écho aux préoccupations de Paine. Elle a écrit : « Dans chaque usage du pouvoir officiel, le président est désormais un roi au dessus des lois» – un changement profond par rapport à l’affirmation de « Common Sense » selon laquelle « en Amérique, la loi est reine… et il ne devrait pas y en avoir d’autre ».

Mais les préoccupations de Paine s’étendaient au-delà des dirigeants autoritaires. « Common Sense » a également dénoncé l’influence démesurée des riches. En condamnant fréquemment la « tyrannie aristocratique », Paine scrutait les riches comme des « esclaves de la peur » et affirmait que « leur esprit était très tôt empoisonné par l’importance ». Paine pensait que la démocratie américaine ne pourrait pas survivre si le pouvoir était acheté et vendu par l’élite riche. Et encore une fois, ses avertissements s’appliquent aujourd’hui.

Des arrêts de la Cour suprême tels que Citoyens unisla décision qui a déclenché des dépenses électorales illimitées de la part des entreprises et des particuliers, a transformé les craintes de Paine en réalité. Les élections de 2024 ont été marquées par un nombre stupéfiant 16 milliards de dollars de dépenses de campagne — avec de l’argent provenant de petits donateurs mais aussi de super PAC et au moins 150 familles milliardaires. Alors que Républicains et Démocrates capitalisent sur des dépenses presque incontrôlées, les deux partis sont complices d’un système dans lequel l’influence peut être achetée par le plus offrant.

Les réprimandes de Paine contre les rois et les aristocrates reposaient sur un rempart démocratique : une représentation équitable. Au milieu des protestations coloniales contre les taxes injustes, le cri « pas de taxation sans représentation » a allumé une étincelle de rébellion. Puis le « bon sens » a mis le feu aux poudres, insistant sur le fait qu’« il n’y a aucune question politique qui mérite plus notre attention » qu’une « représentation large et égale » – une exigence non satisfaite par les dirigeants américains d’outre-mer.

Des siècles plus tard, alors que les politiques s’éloignent de plus en plus des opinions majoritaires, les Américains sont confrontés à un nouvel océan. Non pas mesuré en kilomètres mais en compréhension, et tout aussi vaste. La chute de Roe contre Wade a ignoré la volonté de 63 % des Américains soutiennent l’accès à l’avortement dans « tous ou la plupart des cas », selon le Pew Research Center. Pew estime que 61% des Américains je pense qu’il est trop facile de posséder une arme à feu dans ce pays, et 63% veulent supprimer le collège électoral. Mais la volonté publique reste éclipsée par la tradition politique.

Cet écart entre les réalités politiques et les croyances majoritaires est alimenté par le tribalisme et la quête du pouvoir, la loyauté envers les partis dépassant les besoins et les désirs des électeurs. Comme me l’a dit l’historien Craig Nelson, Paine serait « déconcerté » par la division actuelle entre le rouge et le bleu. Pour Paine, l’unité n’était pas seulement un idéal mais une stratégie de survie. Notre polarisation moderne représente une capitulation face aux forces contre lesquelles Paine avait mis en garde.

Pour empêcher la démocratie américaine d’échouer, nous devons tirer les leçons de ses débuts. Et apprendre du « bon sens » signifie respecter les principes pour lesquels les colons sont morts : des dirigeants responsables devant le peuple, une influence qui ne s’achète pas et des lois qui reflètent la volonté de la majorité.

« Common Sense » était plus qu’un cri de ralliement ; c’était l’effort de Paine pour forger une identité américaine enracinée dans un engagement envers l’autonomie gouvernementale et la confiance dans le pouvoir du plus grand nombre – et non de quelques-uns. La plus grande leçon de Paine est que notre force réside dans notre détermination collective à nous unir, tout comme l’exige la démocratie.

Le salut d’une démocratie réside en elle-même. Pour sauver l’expérience américaine, nous devons nous rappeler comment son potentiel nous a d’abord rapprochés. Surmonter l’obscurité de nos divisions ne sera pas facile. Mais comme nous le dit « Common Sense », « le soleil n’a jamais brillé sur une cause de plus grande valeur ».

AT McWilliams est un poète et écrivain basé à Brooklyn.