Critique de livre

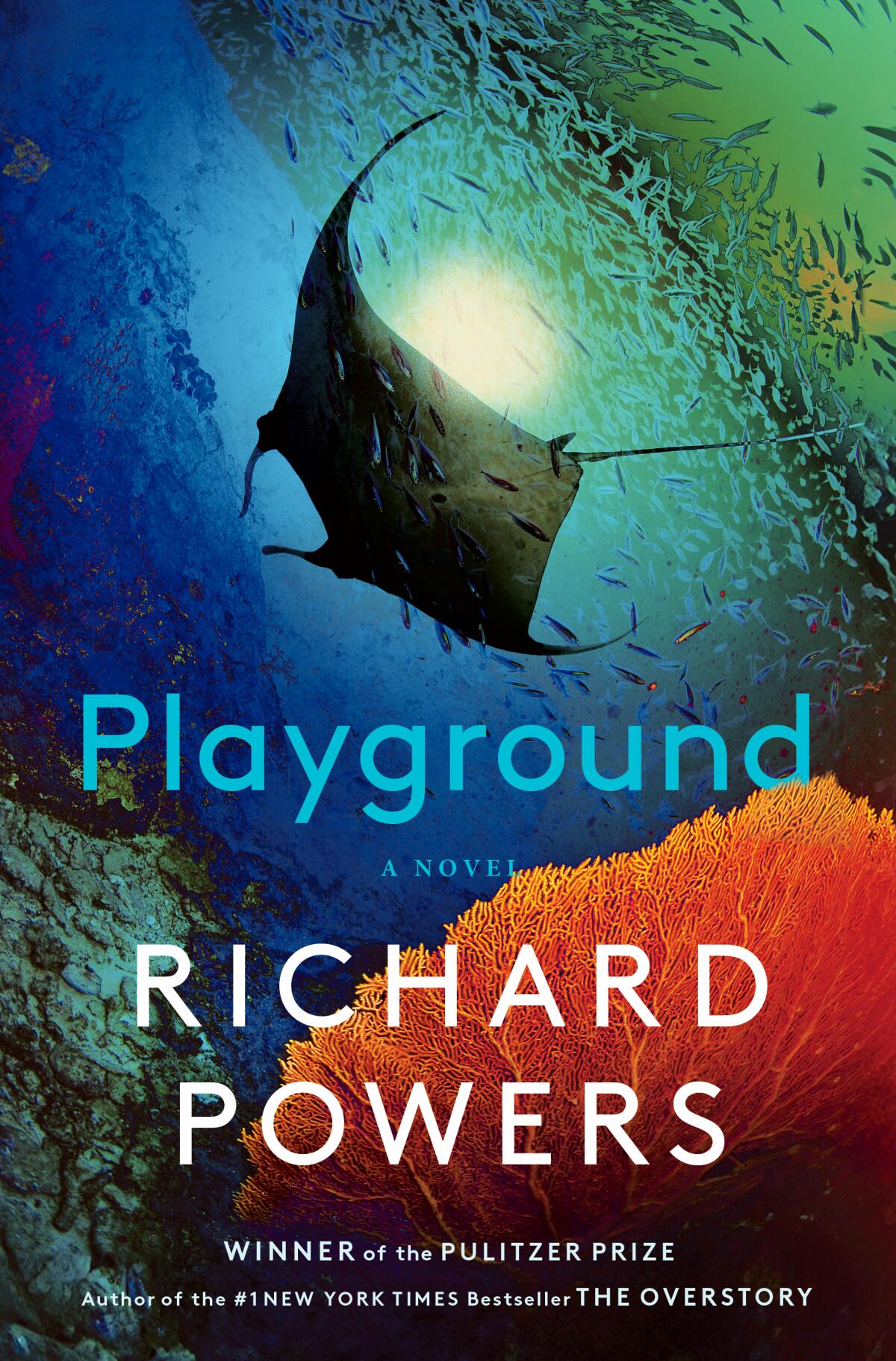

« Aire de jeux : un roman »

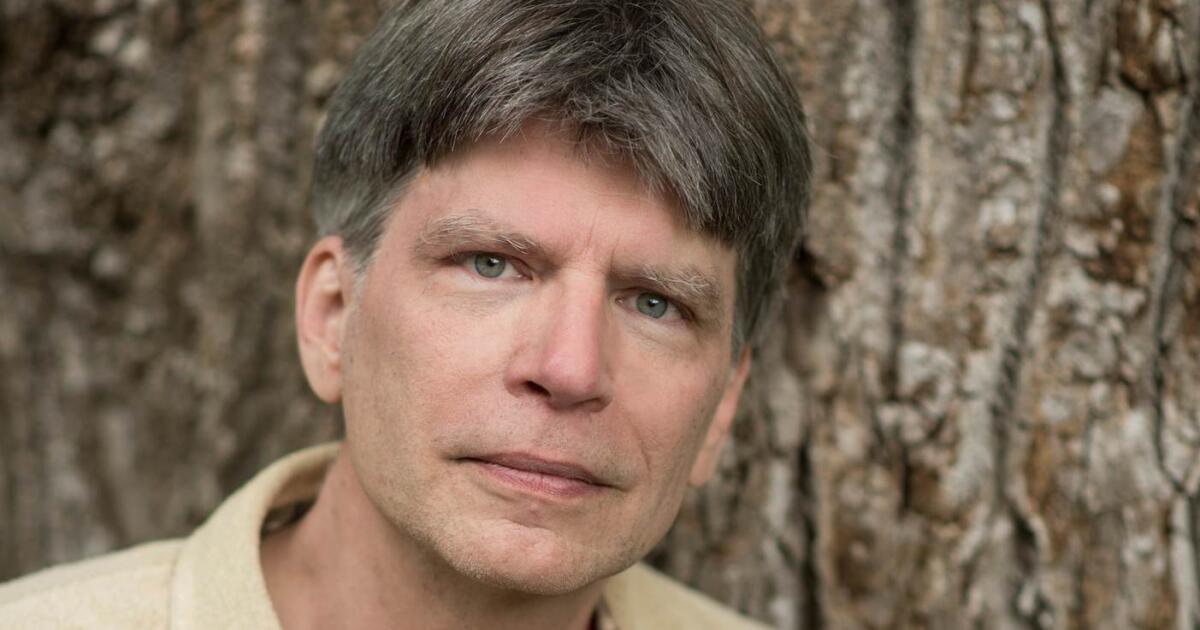

Par Richard Powers

WW Norton, 400 pages, 29,99 $

Si vous achetez des livres liés sur notre site, The Times peut gagner une commission sur Librairie.orgdont les frais soutiennent les librairies indépendantes.

Richard Powers est depuis longtemps fasciné par l’intelligence artificielle. Déjà en 1995, son roman « Galatea 2.2 » réimaginait l’histoire de Pygmalion à travers ce prisme, se déroulant dans un laboratoire informatique de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, où l’auteur a étudié en premier cycle et a ensuite enseigné. « Plowing the Dark » (2000) présente un récit double : le premier concerne un otage américain au Liban qui utilise la mémoire pour préserver sa santé mentale et le second, un groupe de chercheurs qui tente de créer un environnement virtuel immersif dans un espace tridimensionnel.

Dans les deux cas, les enjeux ne pourraient pas être plus élevés : la relation entre mémoire et imagination, les possibilités infinies de régénération de l’esprit humain et les défis (ou même les risques) de la technologie. « Playground », le dernier roman de Powers, occupe un territoire connexe, oscillant entre les préoccupations environnementales et numériques, entre l’écosystème perturbé des océans et l’éthique tendue et les bouleversements du monde virtuel. Et pourquoi pas ? Après tout, les livres de Powers se lisent souvent comme des épisodes d’une longue suite de récits, se retournant les uns vers les autres dans un flux d’idées et de points de référence.

Une partie de « Playground », comme « Galatea 2.2 », se déroule à Urbana-Champaign ; comme « Plowing the Dark », le roman repose sur une structure tressée, avec un fil conducteur centré sur l’île polynésienne française de Makatea et l’autre raconté par la voix de Todd Keane, un pionnier de l’intelligence artificielle dont le projet Playground (imaginez un croisement entre Facebook, ChatGPT et Google, mais réfracté à travers la sensibilité d’un joueur) a fait de lui un milliardaire. Au cœur de « Playground », cependant, se trouve un ensemble d’histoires d’amour qui se chevauchent, réciproques ou non, impliquant parents et enfants, amis et surtout l’humanité et les océans que nous avons tous deux étudiés et souillés.

« Le cours de la civilisation est façonné par les courants », observe Powers. « Là où les couches marines se mélangent, là où les pluies se propagent ou là où les terres incultes s’étendent, là où de grandes remontées d’eau amènent des eaux profondes, froides et riches en nutriments à la surface baignée d’énergie et où les poissons deviennent fous de fécondité, là où les sols deviennent fertiles ou anémiques, là où les températures deviennent habitables ou rudes, là où les routes commerciales prospèrent ou échouent : tout cela est déterminé par le moteur océanique global. »

La sensibilité épique de ce passage fait écho à « The Overstory » de Powers, récompensé par le prix Pulitzer en 2018. Ce livre et « Playground » sont ce que l’on pourrait appeler des romans systémiques, un terme inventé en 1987 par le critique Tom LeClair pour décrire la fiction qui circule dans les réseaux sociaux, politiques ou mondiaux.

En raison de son ampleur (ou de son succès, peut-être), « The Overstory » a fini par jeter une ombre vive sur l’œuvre de Powers. En parcourant de manière fluide la vie de neuf personnages, le roman se concentre sur les guerres forestières du Nord-Ouest Pacifique des années 1990, un point d’éclair de résistance qui permet à l’auteur d’aborder l’interdépendance de l’humanité et de la biosphère. « Playground » pourrait alors être lu comme une extrapolation dans laquelle ce ne sont pas les forêts (les soi-disant poumons de la planète) mais les océans (appelons-les le système circulatoire de la Terre) qui sont en danger.

Pensez à « Playground », peut-être, comme à « The Understory ».

Au début, le roman est exaltant. Powers est un écrivain vivant, et il peut être enivrant de se perdre dans ses mots. « Pendant des siècles, mes ancêtres ont conservé dans leur tête des centaines d’îles réparties sur plusieurs milliers de kilomètres d’océan sous forme de cartes-chansons », explique Ina Aroita, une artiste Makatea. « Toutes ces îles et les trajectoires de toutes les étoiles et les tourbillons de centaines de courants et les comportements et migrations de chaque créature marine. … Aujourd’hui, toutes ces cartes ont disparu, et ma génération d’insulaires erre sur la plage, hébétés, bouleversés par l’histoire. »

Ce qu’Ina décrit est un savoir populaire, un savoir de l’âme, dont nous sommes tous désormais aliénés, mais l’éclat du passage réside dans la façon dont le langage, sa richesse, incarne ce qu’il décrit. Ina, après tout, a elle-même été victime d’une commotion cérébrale, en quittant Makatea pour Urbana, où elle rencontre Todd et son meilleur ami Rafi.

Ces deux hommes forment un étrange couple : le premier est un jeune blanc issu de la banlieue aisée de Chicago, Evanston, dans l’Illinois, le second est un Noir, élevé dans le Near South Side de la ville. Ce qui les relie, c’est l’amour des jeux : d’abord les échecs, puis, avec ardeur, le go, cet ancien passe-temps chinois caractérisé par ses choix et ses résultats presque infinis. Pour Powers, ces efforts ouvrent la voie à un nouveau type de potentiel, moins régénérateur qu’exponentiel.

Mais au fur et à mesure que « Playground » se développe, il s’enlise de plus en plus dans ses polarités. D’un côté, il y a les capacités apparemment illimitées de la technologie, qui pourraient même (du moins, c’est ce que Rafi croit) nous sauver de la mort. De l’autre, la vision tunnel des créateurs de technologie, qui cède le plus souvent la place à l’exploitation. C’est un binaire riche, du genre que Powers a déjà exploré avec nuance. Mais ici, l’exploration n’atteint jamais vraiment sa pleine dimension tridimensionnelle. Même dans la relation de Rafi avec Todd, qui est détruite en partie par l’influence corruptrice des Big Tech, Powers reste étrangement neutre, voire distant.

Une distance similaire se dessine à propos de Makatea, une île exploitée pour le phosphate jusque dans les années 1960, après quoi elle a été en grande partie abandonnée jusqu’à ce qu’un groupe de Californiens propose de la réindustrialiser au service du « seasteading », une forme d’écocolonialisme dans laquelle des colonies flottantes modulaires sont construites puis lancées dans l’océan. Les 82 habitants de l’île, dont Ina et Rafi (qu’elle a épousé), ont soumis la question au vote. Des arguments ont été avancés et une décision a été rendue. Pourtant, les implications éthiques – à la fois sur l’effet sur l’île et sa culture et sur l’impact environnemental du seasteading lui-même – restent discutables.

Je ne veux pas dire par là qu’il existe des réponses faciles à ces polarités, ni que Powers doit fournir une réponse quelconque. Comme il le reconnaît, les conséquences sont toujours imprévues et il n’y a aucun moyen de prédire un résultat (le monde comme une version de réalité augmentée de Go).

La représentante la plus frappante de cette imprévisibilité insaisissable est peut-être Evelyne Beaulieu, une biologiste marine franco-canadienne de 92 ans qui s’est échouée sur Makatea pour terminer son séjour sur Terre comme elle l’avait commencé, en conversation avec les profondeurs.

Evelyne est en train de déraper. Le temps a ses crochets en elle. « La mémoire, insiste-t-elle, devrait être comme un étau dans la jeunesse, lorsque le navigateur en herbe en a le plus besoin. Mais personne n’a jamais survécu jusqu’à un âge avancé sans pouvoir ouvrir cet étau et laisser libre cours à une grande partie de ses dures convictions. » Evelyne n’est pas la seule à se perdre ; à l’autre bout du monde, Todd fait face à la même dure vérité, frappé à 57 ans par une démence à corps de Lewy. Le lien (qui est certainement destiné à Powers n’est rien si ce n’est intentionnel) est que le premier livre d’Evelyne, un manuel intitulé « Il est clair que c’est l’océan », a eu une influence précoce sur la réflexion de Todd sur les réseaux, après l’avoir lu étant enfant.

Ici, nous entrevoyons à quel point « Playground » est tissé, avec des coïncidences ou des heureux hasards comme une sorte de réseau entrelacé sous la surface, un peu comme les courants marins grouillants. Pourtant, et contrairement à, disons, « Plowing the Dark » ou « The Overstory » – c’est étrangement insatisfaisant, ou peut-être que « prédéterminé » ou « calculé » est le meilleur mot. L’effondrement de l’amitié entre Todd et Rafi est peut-être inévitable, mais cela ressemble plus à une idée narrative qu’à une nécessité émotionnelle. Il en va de même pour Evelyne, qui arrive à une fin qui peut être cohérente avec la structure du roman mais qui semble dénuée de tout fondement dans la réalité.

« Les jeux dirigeaient désormais l’humanité », écrit Powers. « … Et il était parfaitement logique … que les machines qui allaient nous condamner se fassent les dents en regardant les humains jouer. » Néanmoins, le roman, comme toute machine de réalité virtuelle, doit être un reflet du monde, et dans cette parabole tentaculaire d’un livre, qui a été présélectionné pour le prix Booker, ce monde et les humains qui y vivent se lisent, trop souvent, comme des ratés ou des archétypes, motivés par la main de l’auteur – ou du joueur – plutôt que par une urgence organique qui leur est propre.

David L. Ulin est un écrivain contributeur à Opinion. Il est l’ancien rédacteur en chef et critique littéraire du Times.