Critique de livre

Paris en ruines : l’amour, la guerre et la naissance de l’impressionnisme

Par Sebastian Smee

Norton : 384 pages, 35 $

Si vous achetez des livres liés sur notre site, The Times peut gagner une commission sur Librairie.orgdont les frais soutiennent les librairies indépendantes.

Critique de livre

Monet : La vision agitée

Par Jackie Wullschläger

Bouton : 576 pages, 45 $

Si vous achetez des livres liés sur notre site, The Times peut gagner une commission sur Librairie.orgdont les frais soutiennent les librairies indépendantes.

La révolution était dans le plein airSous le règne de Napoléon III, le Second Empire français avait largement colonisé l’étranger et modernisé le pays, avec la construction de boulevards à Paris et l’ascension glorieuse de la ville comme capitale mondiale de la culture et de la mode. L’empire avait apporté une stabilité à la France après des décennies de carnages et de troubles, mais les passions républicaines étaient toujours vives, en particulier parmi les élites intellectuelles et les haute bourgeoisie.

Que s’est-il passé sur la route de la rébellion ? Cette année marque le 150e anniversaire de la première exposition impressionniste en 1874, et deux livres exquis sont arrivés pour célébrer l’occasion. Bien qu’ils diffèrent par leur portée, tous deux sont des ajouts gracieux, fluides et résonnants à l’histoire de l’art.

Jackie Wullschläger, critique au Financial Times, a écrit une somptueuse biographie de Claude Monet, le maître du mouvement, soulignant l’innovation qui se cache derrière ses apparences. « Monet : The Restless Vision » retrace la longue vie et la carrière du peintre, dressant le portrait d’un artiste mercurial et matérialiste, ambitieux et vaniteux, mais pourtant d’une loyauté sans faille envers tous ceux qui l’entourent. Elle retrace son passé bourgeois d’enfant et d’adolescent au bord de la mer au Havre, l’eau étant sa muse éternelle. Il choisit une profession moins lucrative, subventionnée par une tante bien-aimée et des amis plus aisés, comme Édouard Manet. Dans les années 1860, il gravite vers le cercle de Manet à Paris : Degas, Bazille, Cézanne, Berthe Morisot, Pisarro et Renoir. Désormais vedettes des musées et des collections privées, ces peintres se sont soutenus mutuellement pendant les mois de vaches maigres, les riches aidant les pauvres, unis dans leur dégoût des critères obsolètes et impérieux du Salon. (Monet a fini par posséder 14 toiles de Cézanne.)

Au début de la guerre franco-prussienne, Monet se rendit à Londres, où il assista aux hostilités, palette à la main. À son retour en France, lui et ses collègues travaillèrent en plein air, souvent en plaçant leurs chevalets côte à côte. Monet s’appuya sur sa première femme, Camille, comme principal modèle ; elle posa en quatre personnages distincts dans ses premières Femmes au jardin (1866). « Le port d’Argenteuil » (1874), observe Wullschläger, est « un phare du premier moment impressionniste. Unifié, chaque partie étant liée à l’autre, invitant l’œil à entrer et à s’attarder n’importe où, satisfaisant dans son assemblage décoratif de formes, les arabesques des arbres faisant écho aux formes des nuages, il évoque une atmosphère harmonieuse bien différente de la représentation brutale du pont brisé quelques mois auparavant. »

Après la longue maladie de Camille et son décès en 1879, Monet se lie avec Alice Hoschedé, l’épouse d’un magnat des grands magasins dont la disparition permet au couple d’épouser, fusionnant ainsi leurs familles, un membre bohème de la Brady Bunch. Leur villa de Giverny restera leur base opérationnelle tout au long de leur vie.

Jackie Wullschläger, auteur de « Monet : la vision agitée ».

(William Cannell)

Au fil du siècle, Monet s’enhardit : il se lance dans plusieurs séries de sujets représentés à différentes heures de la journée, dans des jeux de lumière variés. Wullschläger souligne que « Meules de foin » est une percée, insistant sur « la contemplation de l’instant qui passe, de la fugacité de tous les instants ». Elle écrit : « Les coups de pinceau courts et staccato produisent des vagues de couleurs en plusieurs couches, suggérant la lumière comme une force pulsante, mais se fondant dans une brume opalescente vue de loin. » Sur fond de confort d’après-guerre, de nouvelles façons de voir ont émergé.

Wullschläger évite de tenter de rendre compte de manière exhaustive ; pourquoi alourdir son livre de détails inutiles ? Elle préfère ravir, en gardant le meilleur pour la fin : son étude approfondie des magnifiques nymphéas de Monet (il les appelait « Grandes Décorations »), un feu d’artifice de coups de pinceau, confondant représentation et abstraction, annonçant de futurs titans tels que Pollock et de Kooning. « Les Grandes Décorations ont les caractéristiques d’un style tardif : extrême, abstrait, intérieur », note Wullschläger, « à la fois le couronnement de l’impressionnisme, des peintures éloquentes… les compositions en tous points parlent de chaos et de dissolution. » Malgré une vue défaillante, Monet a continué à travailler jusqu’à sa mort en 1926.

Sebastian Smee, auteur de « Paris en ruines ».

(Amber Davis Tourlentes)

Sebastian Smee, critique du Washington Post et lauréat du prix Pulitzer, s’éloigne de l’approche de Wullschläger dans son Paris en ruines, vibrant et incisif, en se concentrant sur les années charnières précédant cette première exposition, lorsque la guerre franco-prussienne renversa le Second Empire et donna naissance, par à-coups, à la Troisième République française. Au cœur du livre se trouve la romance entre Édouard Manet, marié, et la talentueuse Berthe Morisot, célibataire et vivant avec ses parents dans la banlieue chic de Passy. Manet avait galvanisé les peintres et les écrivains les plus inventifs (et les plus perturbateurs), les attirant comme un aimant. « Il était comme le directeur d’une troupe de théâtre amateur composée d’amis, de membres de la famille et de tous ceux qu’il pouvait attirer », estime Smee. « Ils portaient leurs costumes assignés avec plus ou moins de conviction, s’adressant à un public qui était censé être dans le coup. »

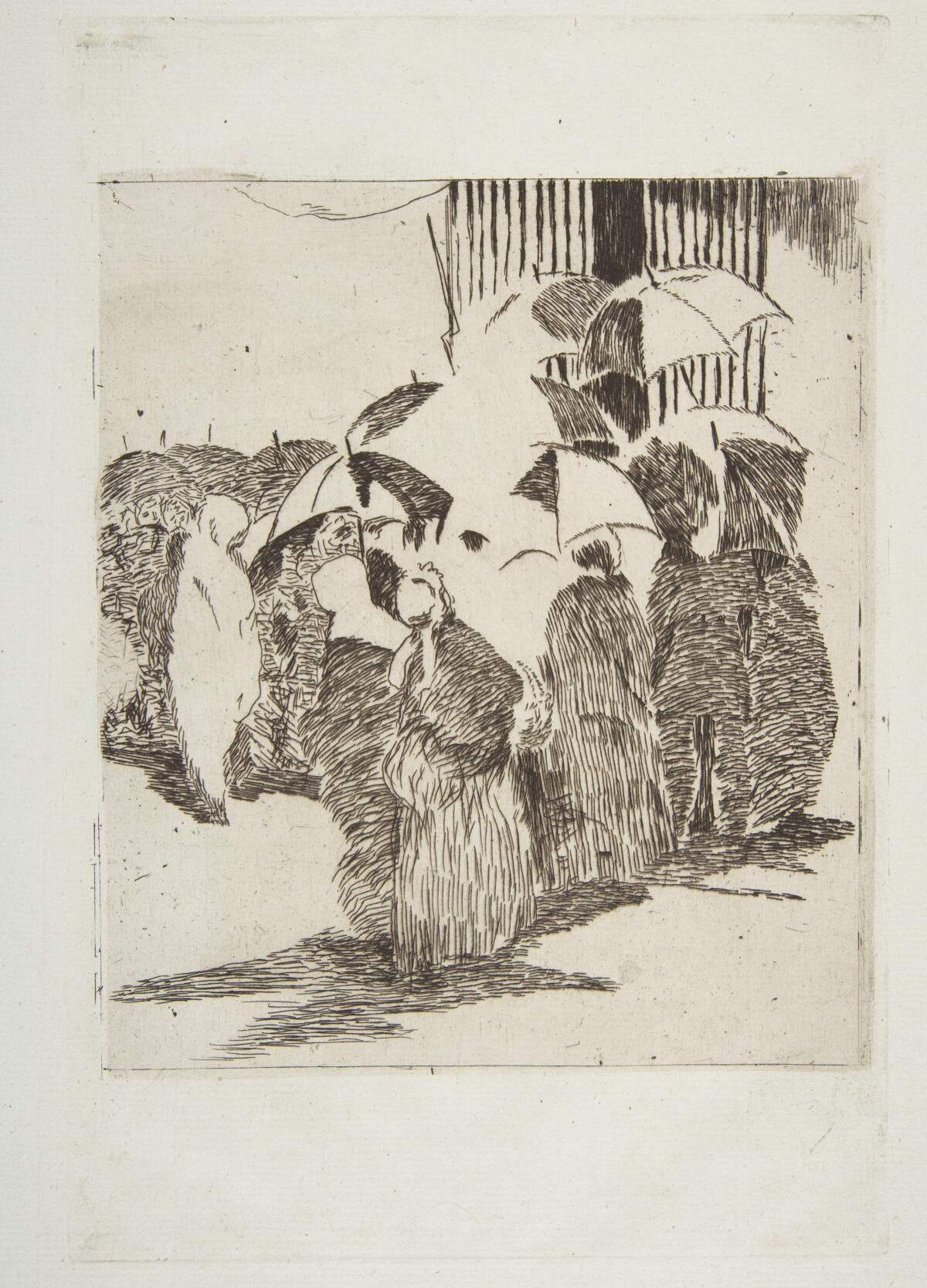

« La file d’attente devant la boucherie » d’Édouard Manet.

(Avec l’aimable autorisation de Norton)

L’engouement de Manet pour Morisot s’est manifesté pour la première fois dans son hommage à Goya, « Le Balcon » (1868-69). « Paris en ruines » regorge d’anecdotes savoureuses : les réunions distinguées des Morisot, le devoir militaire imposé aux hommes éligibles, les montgolfières et les pigeons voyageurs qui préservaient la communication de la ville avec le monde. Alors qu’un traité sur la table, dans lequel Napoléon capitulerait et mettrait fin à la guerre franco-allemande, la guerre civile éclata en France, opposant les gauchistes aux modérés de mèche avec le leader allemand. La reconstitution par Smee de ce moment compliqué et de l’insurrection qu’il déclencha est une narration superbe et effrayante, culminant avec la Semaine sanglante de mai 1871, qui a fait des milliers de victimes civiles, des exécutions aléatoires et l’incendie d’institutions emblématiques.

Alors que la Ville Lumière brûlait, ce groupe d’artistes s’est orienté vers des paysages tranquilles et des scènes domestiques qui exaltaient les valeurs bourgeoises. Leur démarche était néanmoins une insurrection. « L’absence de hiérarchie s’étendait même aux considérations techniques : les impressionnistes peignaient directement sur la toile plutôt qu’avec du vernis superposé sur des glacis superposés sur de la peinture superposée sur des dessins », note Smee. « Inspirés par les estampes japonaises, ils essayaient d’éviter les compositions qui semblaient trop calculées, pittoresques ou sobrement symétriques. Ils accueillaient favorablement les phénomènes visuels superposés, tels que les arbres obscurcissant les bâtiments. (…) Il n’y avait pas d’ombrage, pas de modelé et donc pas de profondeur. Parfois, c’était comme si ces paysages étaient vus (…) depuis un ballon, ou par une personne avec un œil. » Smee capture l’intimité du pas de deux de Manet et Morisot, mais en fin de compte, « Paris en ruines » appartient à la dame. L’auteur soutient que son influence a été plus grande que ce que l’histoire de l’art a reconnu.

Tout comme les impressionnistes ont libéré la peinture de chevalet des styles académiques sirupeux prisés par le Salon, Smee et Wullschläger libèrent l’impressionnisme des clichés des affiches de dortoir et de la sentimentalité des cartes de vœux. Ces artistes étaient – et sont – radicaux : Picasso a rejeté leurs idées, mais il est impensable sans elles, liées à Cézanne, Van Gogh et aux Fauves. Les deux auteurs trouvent la luminosité au cœur du mouvement et l’amplifient brillamment sur la page.

Hamilton Cain est critique littéraire et auteur d’un mémoire intitulé « This Boy’s Faith: Notes From a Southern Baptist Upbringing ». Il vit à New York.